CDI �̓��쌴��

- 50V����300V�߂��܂ł��������W�F�l���[�^(���d�@)�ō��ꂽ�d�C���A�_�C�I�|�h�Ő����B

- �R���f���T�ɏ[�d����B

- �_�^�C�~���O���r�b�N�A�b�v�@(�p���T)�Ō��o�M�����ACDI�@���j�b�g�ɑ���B

- �r�b�N�A�b�v�@(�p���T)�̐M�����@SCR�̃Q�[�g������@SCR���@ON����B

- �R���f���T�ɒ~���Ă������d�C����C��SCR�ʂ��ĕ��d

- �R���f���T�ƃC�O�j�b�V�����R�C����1�������Ȃ����Ă���̂ŁA1���R�C���ɒʓd����d���������B

- �P�������Q�����̕����R�C�����R�����Ă���̂ŁA2�����Ɋ�����{�̍����̓d�������āA�X�p�[�N�v���N�J��_�����B

|

CDI �̒����ƒZ��

���@��

- �v���O�Ɂ@���Ԃ肪���������Q�T�C�N���G���W���ɂ́A���ړ_��CDI�@�_�Ε������@�ǂ��B�@

- �ȃG�l�B

- ���ړ_��CD�Ȃ�@�|�C���g�̒����s�v�B

�Z�@��

- �X�p�[�N���Ԃ��Z���B�@

- �Ԃ�₷���A�Q��ׂꂽ�B�@1��ڂ͕ۏ���Ԓ��ɍ���]�܂ŏオ��Ȃ��B�@CDI

��ւ��@�@�Q��ڂ̌̏�̓G���W�����|����Ȃ��Ȃ����B�@

- ����̗l�ɐ������~�ɂȂ�A�C�������� �B�@�f�W�^��CDI

�Ȃ�@����グ( ���̏ꍇ)

- ���M���C�ɂȂ�B�@���M�őΉ�

|

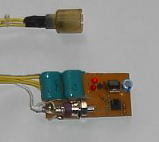

����I���W�i���@CDI �̐���

�p�ӂ��镨

- ��Ձ@�T�O*�U�O�ʂ̂��� �o�C�N�ׁ̈@�傫���ɐ��������邽�߁@�@��P�O�O�~

- SCR �@�U�O�OV�ȏ�@�W�A���y�A�ȏ�̕��@����

�r�e�W�i�y�S�V�Ȃǁ@�����������Ɓ@�����ɒׂ��ׁ@�@��Q�T�O�~

- �g�����W�X�^�@2SC1000�܂��́@2SC1815 �Ȃǁ@�R�O�~

�@�@�@

- �R���f���T �@�U�R�OV �@�O�D�S�Vu�e 2�@�@�T�O�O�~�@�@1uF�ɕύX(2008�N2��)

- �Z���~�b�N�R���f���T�@�Q�T V �ȏ�@�O.�O�Pu�e

�Q�@�O�[�q���M�����[�^�́@���U�h�~�@��S�O�~

- �t�H�g�J�v���@1�@�V���[�v�@PC817�Ȃǁ@�m�C�Y�t�B���^�[���@�≏�̈g�p�@�@��P�O�O�~

- LED 2�@�@�@�Q�O�~�@�����^�C�v�@�@

- �_�C�I�[�h�@�P�O�O�OV �@2A�ȏ㕨�@�R�@�@��X�O�~

- �O�[�q���M�����[�^�@�TV�p�@�P�@�@�@7805�@�@�P�O�O�~

- ��R�@1/4W �@�@1�O�O�I�[���@�@�P�D�QK�I�[��

�R�@�@�@�RK�I�[���@�@��Q�T�~�@

- ���c����

- �v���b�`�b�N�P�[�X�@��P�O�O�~

- �d��

- ���M�@�����P�[�X�ɑg�ݍ���Ł@�P�[�X����M�ɂ��Ă��ǂ��ł����A�≏�������ɂ��Ă��������B�@���d���܂��B

�����~������CDI�����i�Ō����A���̂��炢�̂��̂ł��B

���삷��ꍇ�A���ꕔ�i���g���Ă��܂���A���i�e�Г����悤�Ȃ��̂��o���Ă��܂��̂ŁA�����i�ł��������߂��������ƁA��ɓ�������Ȃ�܂��B

|

��Ǝ菇

- �o�C�N�̃V�[�g�Ɓ@�^���N���͂����ACDI ���j�b�g�����o���B

- �e�X�^�[�Ł@�s�b�N�A�b�v�A�C�O�j�b�V�����R�C���A�W�F�l���[�^(���d�@)

�ɁA�ُ햳�������ׂ�B

- �C�O�j�b�V�����R�C���́@�e�X�^�[�̒�R�����W�ŁA�ꎟ���@���̃R�C�����f�����Ă��Ȃ����ׂ�B�@���Ȃ݂�MTX125R�̃C�O�j�b�V�����R�C���́@�ꎟ���̒�R�́@0.2����0.4�I�[���@����3.5����4.5�L���I�[��

�ł��B

- �W�F�l���[�^(���d�@)�@�L�b�N���ăe�X�^�œd�����o�Ă��邩�ׂ�B�@�L�b�N�X�^�[�g�ނ��ƂŁA50V������@OK�B

- �����v�ޗp���d�@�̓o�b�e���[���O���A�L�b�N����12V�L��A���d�@��OK�B

- �s�b�N�A�b�v �́@�e�X�^�[�̒�R�����W�ŁA���ʂ�����ALED�݂̂��Ȃ��ŃL�b�N�X�^�[�g�ށA�u���_�������OK�@(�s�[�N�z���h�t���̓d���v��I�V���X�R�[�v�������̂ł��̕��@���̂�܂����B)�@

- �s�b�N�A�b�v(�p���T)�̓d�����ႭLED���_�����Ȃ���@�t�H�g�J�v����p�������̉�H�͎g�p�ł��Ȃ��B�@��H�ύX�K�v�B

- ��ꂽCDI ���j�b�g�̃\�P�b�g�����������O���A�\�P�b�g�̒[�q�ɓd���c�t���Ă����A��Ŏ����CDI

���j�b�g�Ɛڑ����邽�߁B

- �}�ʒʂ�ɁACDI ���j�b�g�̉�H�����ɍ��グ��B

- CDI ��H�}�ɂ��邢�����̃A�[�X�����́A��܂Ƃ߂ɂ��ā@��_�Ŏԑ̃A�[�X����B�\�P�b�g���ɃA�[�X�̐��o�Ă���ꍇ���̐��ɃA�[�X���Ă�OK�B

- CDI ���j�b�g�ƁA��ꂽCDI ���j�b�g�̃\�P�b�g���������A���O�����\�P�b�g�Ɛڑ��B

- ����CDI ���j�b�g���o�C�N�Ɏ��t����B�@�ڑ�

- �X�C�b�`�����A�L�b�N���ăX�p�[�N���Ă���̂��m�F����B�@

���d���� ���d����

- ��肭�|����A�܂����i�A�G���W���̉�]���グ�Ċm�F�B

- �s�b�N�A�b�v�ɂ͋ɐ�������̂ŁA��肭�|����Ȃ�������@����������������A2�{�̔z�������ւ��Ă݂ă`�F�b�N����B�@�X�p�[�N���邪�^�C�~���O���قȂ邽�߁A�G���W�������܂����Ȃ��A���݂ɂ��̃G���W���́@��2�g(�}�C�i�X��)���_�^�C�~���O�̗l�ł̂ŁA�s�b�N�A�b�v�͐}�ʂƔ��Ɍq���ł��܂��B�@

|

�V�[�g�@���O��

|

�V�[�g�@�^���N�@���O��

|

����CDI ��H�}

|

CDI ��H�}�̐���

�L�b�N�X�^�[�^���L�b�N���邱�ƂŁA���d�@�����@�T�OV�ȏ�̓d�����������āAC1�̃R���f���T��ʂ�A�_�C�I�[�h�Ő������ꂽ��AC2�̃R���f���T�ɏ[�d�����B

���̎��ɂ���ā@���d�@�̓d�����Q�{�ɂȂ�@��苭���d�͂�C2�̃R���f���T�ɏ[�d�����B

���ɁA�_�^�C�~���O�ɗ������A�r�b�N�A�b�v�@(�p���T)���A�𗬂̓d�C�������B

������A�t�H�g�J�v����ʂ��ďo�������g�̐M�����A�g�����W�X�^�ő������āASCR�̃Q�[�g��

ON�ASCR��ON�ɂȂ�A�A�m�[�h���J�\�[�h�ɓd��������AC2�̃R���f���T����d�A�R���f���T�ƒ���ɐڑ����ł���C�O�j�b�V�����R�C���ɒʓd�A�C�O�j�b�V�����R�C���̂Q�����ɍ����d���������āA�X�p�[�N�v���O�ɉΉԂ������B

���̂Ƃ��A�[�X�����v���X�ɂȂ�A�R���f���T�ƌq����Ă���C�O���b�V�����R�C�������@�}�C�i�X�ƂȂ�܂��B

�TV�̃��M�����[�^�́ASCR�́@�Q�[�g�ɂT�{���g�ȏ�̓d�����|���Ȃ��ׂƁA�g���K�[��H�����艻�������߂Ɏg�p���܂��B

�{�c����CDI �ƈ���ā@12V�d�����K�v�ł��̂ŁA�o�b�e���[����ł�����Ă��������BD3�̃_�C�I�[�h�̓L���X�C�b�`�ŃA�[�X�ɂȂ����ʼn�H���̂̓d�����OV�ɂ��ăX�p�[�N���~�߂�B

�t�H�g�J�v�����g�p�������R�́A�r�b�N�A�b�v�̋ɐ������R�ɕς����邱�ƂƁA�@�A�C�\���[�g���Ă���̂ŁA�������ƒ��ڐG��Ȃ����ƂŁA�s�b�N�A�b�v�̕ی��ړI�Ŏg�p�B

LED �́@�_�^�C�~���O�̓���m�F�ƁA�d���~���p�ŁA�Q����Ɏg�p���邱�ƂŁ@��3V���x�~�������B�@SCR�̕ی삪�ړI�B |

���̉�H�̓g���J�J��H��������H������Ă��܂���B�@

���g�������ꂽ�p���T�̐M���́@�㕔�̈ꕔ�����̂܂ܗ��p���Ă��܂��̂ŁA�K�v�Ȃ��Ɣ��f���č��܂���ł����B

�g���K��H�ɂ́@�R���f���T���g�p���Ă��܂���B����͎��萔�ɂ��x����Ȃ������߂ł��B

�@��]�������Ȃ�ɏ]���āA�e�����o��Ɣ��f���܂����B

�i�p�ɂ��ẮA�s�b�N�A�b�v�R�C���ɔ�������d�����A��]�ƂƂ��ɏ㏸���܂��̂ŁA��]���オ��A�g���K�̔����d��������܂�A���̕����i�p�ɑ������܂��B�ǂ̒��x���ʂ��o��Ă��邩�͕s���ł��B

�d��12V�����̉�H�ɂ͕K�v�ł����A�o�b�e�����オ��Ǝn���s�\�ł͂Ȃ��ł��傤��?�ƃ��[���ł悭���₳��܂��B

MTX125R�Ɋւ��܂��ẮA�o�b�e�����オ���Ă��Ă��L�b�N���̔��d�ŕ₦�܂��B

����CDI�@�ɕK�v�ȓd����8V�ȏ�ł����A�d����20mA���x�Ȃ̂ŁA�o�b�e�����オ���ăj���[�g���������v����_�����Ȃ��Ă��@�L�b�N�����Ƃ��A�j���[�g���������v�������ł��_������A(���d�@�����Ă��Ȃ�)

�G���W���͊|����܂��B

�]�k�ł����@����MTX125R��10�N�ȏ���o�b�e���[���オ���ςȂ��Ńo�b�e���̋@�\�͂���܂���B

�����Ł@�E�C���J�[�Ȃǂ̓d�������艻�������ׂɁ@�d���R���f���T22000uF����ɓ���Ă���܂��B

���̌��ʁ@�R���f���T���[�d����ԃX�p�[�N���x��܂����@�d���R���f���T22000uF���x�ł́A�[�d���Ԃ��@�����Z�����߁A�n���ɂ͖��͂���܂���B

|

�z���_����CDI���@

���O�����R�l�N�^�[

��

����CDI ���

|

����CDI���P�[�X�ɓ���܂���

2�T�C�N��.�I�C���̃^���N��ƃV�[�g�̊ԂɁA�X�y�[�X������̂ŁA�����Ɏ��t���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�}�E��)

|

���M�́@���g���悭������悤��

����Ă���܂��B

|

CDI�@�́@�W���C���g��

�R�l�N�^�[���@�^���N�̉��ɂ���̂ŁA���O�����A�^���N��E�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�V�[�g���܂Ł@�����o���܂����B

�����CDI�̃����e�i���X���ȒP�ɏo���܂��B |

|

����CDI ���\�ƕ]��

�L�b�N�ꔭ�n��

���b�h�]�[���܂Ł@�X���[�Y�ɏ㏸�B

�I���W�i��CDI�@���n�������ǂ��B

���܂���̂ŁA�߂��ā@�P���@�͉�H�j���A�f�q�̑ψ��Ȃǂ�v�ύX�B

SCR�͓��� �r�e�W�i�y�S�V�Ȃǂł悢�Ǝv���̂ł����A���͎莝���̑�^SCR���������̂ŁA������g�����܂����B

SCR�̔��M���C�ɂȂ�̂ŁA���M�����t����K�v����B

�v���O�̏Ă�����@���肪�����ׂ��ǍD�ł��B

�]�@��

�W�T�_�ƌ����Ƃ���ł��傤���B

GOOD �ł��B

���R�����ā@�z���_���q���܌W��Ɂ@�ēxTEL���ā@������������`����ƁA

�悭�o���܂����ˁA�o����l�͏��Ȃ��ł���ƌ����Ă��܂����B

�ق�܂����ȁB

|

����CDI�@���@���t���܂����B

���t���ăG���W�����|���Ă݂܂����B

�\���Ɏ��Ԃ��|����ꍇ������܂��B�@��1.5MB

|

���@�NjL�@���ǁ@�l�@�@�������ʁ@�� ����@�@�ŐV���Ȃ�

�͂����� �͂�����

��H�@��R�@����

�s�b�N�A�b�v���̂P�O�O�I�[���̒�R�́AMTX125R�̏ꍇ�@3K�I�[���ł�����\�ł����B

3K�I�[���@���t���܂��ƁA���]��ł͂��ƂȂ����Ȃ�܂��B

���삷��ꍇ�A�s�b�N�A�b�v�R�C�������ނ�����悤�ł��̂ŁA�����d�����Ⴂ�܂��B�@�s�b�N�A�b�v�R�C���̓����ׂāA�s�b�N�A�b�v�R�C���ƒ����100�I�[���̒�R��ς���K�v������Ǝv���܂��B

�ȈՌ^�@�u�i�p�}����H�v?

���t�����^�]�������ʁA�m�[�}����MTX125R�ɖ߂�܂����B

�����̓s�b�N�A�b�v�̐M���̓d���̍����Ƃ���������A�^�C�~���O�M���Ƃ��Ďg�p���܂����B

���̌��ʁA����]�ƒ��]�Ƃ̐i�p�̍����������̂��A���̃��P�b�g�����͖����Ȃ�m�[�}���ɂȂ�܂����B

���@�͊ȒP�ALED 3��Ɍq���A�@�s�b�N�A�b�v�ƃt�H�g�J�v���̊Ԃɂ���邾���ł��B

�R���f���T�ɂ���

MTX125R�̏ꍇ�@�W�F�l���[�^���P��]�Ŗ�R�T�C�N����o�Ă���悤�ł��B

���������āAC1�̃R���f���T�̗e�ʂ́A�����Ə������e�ʂ̂��̂ł��ނ͂��Ȃ̂Ł@�O�D�PuF�ɂ��Ă݂܂����B

�n�����̊|�肮�����ɁA�e������悤�Ȋ����ł��B

�ق��́@�e���ɂ��ẮA�������Ă��܂���B

C1 C2�̃R���f���T�̗e�ʂŁA���\���ς��Ǝv���܂��B

�C�ɂȂ�T�C���X�^�̔��M

�����T�C���X�^�̓X�C�b�`���O����������A�قƂ�ǔ��M���Ȃ����낤�ƁA�v���Ă��܂������A�v�������A�T�C���X�^�͔��M���܂����̂ŁA���㔭�M��}����H�v�����Ă��������Ǝv���܂��B

���݂͕��M��t���Ă��܂��B

2006�N9��9�����M�̌����̓T�C���X�^�̑����������ł����B�����v���Ă����T�C���X�^�ƈႤ�������g�p�����̂��A�����̂悤�ł��B

�s�b�N�A�b�v�ɂ���

�s�b�N�A�b�v�͌𗬂������A�v���X�ƃ}�C�i�X�Ƒ��ɁA�P��]�ɂQ�ӏ��^�C�~���O���������܂��B

�z���_�̃T�[�r�X�}�j�A�����}�ʂɂ��ɐ������ɕ`����Ă���A

CDI���ŐM����I�����āA�g�p���Ă���悤�Ɏv���܂��B

�s�b�N�A�b�v�R�C�������ނ�����悤�ł��̂ŁA�����ׂĂ��������B

�i�p�ɂ���

���̉�H�ō̗p����Ă���i�p���u�́A�g�`�i�p����炵���ł��B

�W�O�N�㒆���܂ł̕��́A�A�i���O�d�q�i�p�Ƃ��Ă����炵���B

����̉�]���ɂ����Ă̂ݓ_�Ύ�����i�܂�����A�x�点����Ƃ���������͕s�\�ł���B

�g�`�i�p�̓s�b�N�A�b�v�R�C���̓����ɂ����̂������Ǝv���܂��B

|

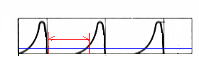

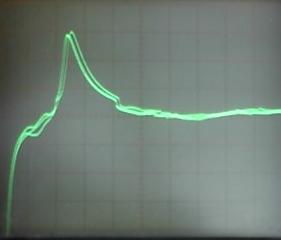

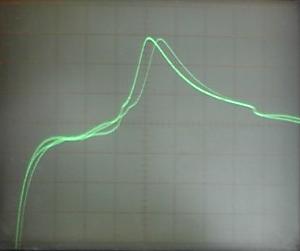

�s�b�N�A�b�v�R�C���̔g�`

�@�@���̔g�`�̓l�b�g���

�@�@�q���܂����B |

�E�̔g�`�́A�s�b�N�A�b�v�R�C���̐M���g���������g�`�ł��B

���]���̃s�b�N�A�b�v�R�C���̔g�`�ƁA����]���̃s�b�N�A�b�v�R�C���̔g�`���ׂāA�Ԃ̖��̒������Ⴂ�܂��B

���ꂪ�g�`�i�p�ł��B

�Z���Ȃ������A�_�Ύ������i���ƂɂȂ�܂��B

|

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���]���̔g�`( �C���[�W)

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@����]���̔g�`( �C���[�W)

|

2V/DIV

5����/DIV

���� 40ms

1500������

��R�@82�I�[�����@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɓ�����

�C���s�[�_���X��������d��3V���x�����o�܂���

�@�m�C�Y���Y��ɏ����Ă��܂��B

���̏�ԂŎ��悵�Ă݂܂����B

�����オ�肪�@�����s���������܂��B

�����A�N�Z�����[�N�Ł@7000rpm�܂ʼn�������̂�5000rpm�ʂł����B

�m�C�Y�œ_�Ύ��������ꂨ����̏ꍇ

�������������B

�ǂ����ʂ��o��ꍇ������܂��B

|

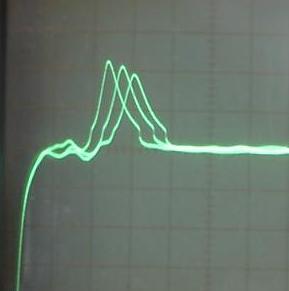

2V/DIV

5����/DIV

���� 25ms

2400rpm

��R�Ȃ�

��]���グ�Ă݂܂����B

�r�b�N�A�b�v�̓d����6V�ɏオ���Ă��܂��B

|

|

�@�@�@�@ |

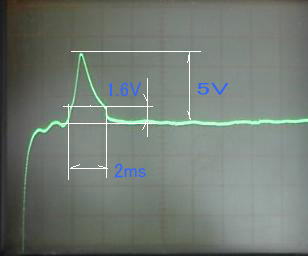

2V/DIV

2����/DIV

���� 40ms

1500������

2����/DIV�ɂ��ā@�������̂ł��B

����1.6V�t�߂ɕs�ψ�̕���������܂��̂�

�t�H�g�J�v�����I�������d���Ǝv���܂��B

����������1.5V�ȉ��̃m�C�Y�́@�t�H�g�J�v���ɂ����

��������Ă��܂��B

|

2V/DIV

1����/DIV

���� 40ms

1500������

1500�������ɂ�����

HT-ROCKET�̓t�H�g�J�v����ON���Ԃ���2ms��

18�x�ɑ������܂��B

|

2V/DIV

1����/DIV

���� 25ms

2400������

�g�`��2�d�R�d�ɂȂ��Ă���̂�

�V���b�^�[�ԂɂQ����R��g�`���`���ꂽ�ׂł��B

�G���W���̔����Ȓx��i�߂�����Ă��܂��B

|

2V/DIV�@�@0.5����/DIV

���� 25ms�@�@2400������

2400�������ɂ�����

HT-ROCKET�̓t�H�g�J�v����

ON���Ԃ���2ms��36�x�ɑ������܂��B

��]���オ��Η��������肪�����悤�ł��B

|

|

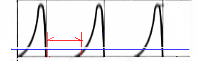

���}�@

���x�ɕω������������̂R��]���̔g�`�ł��B

�_�^�C�~���O���@�Z���Ȃ�@����Ɠ����ɓd�����オ���Ă���̂�������܂��B |

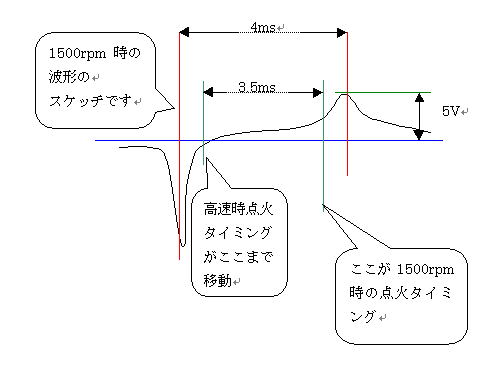

����CDI�����t����

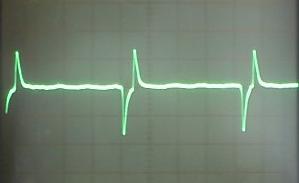

MTX125R�̃s�b�N�A�b�v�g�`

�I�V���X�R�[�v���X�P�b�`�������̂ł��B

��1500rpm

|

��1500rpm�Ł@����X�P�b�`���܂����B

��1�g�́@�}�C�i�X���Ł@�d����������2�g���_�^�C�~���O�ł��B

��1�g�Ƒ�2�g�Ƃ̊Ԋu��4ms�Ł@1500rpm�ł̊p�x�͖�36�K�ɑ������܂��B�@����]��ł́A�����d���̏㏸�ƁA��1�g�Ƒ�2�g�Ƃ̊Ԋu���k�܂�܂��B�@

��2�g�̓r���Ł@�t�H�g�J�v����ON���āASCR

ON �_�ƂȂ�܂��B

1500rpm/60s=25Hz

1/25Hz=40ms ����

4ms/40ms=0.1

360�x*0.1=36�x

|

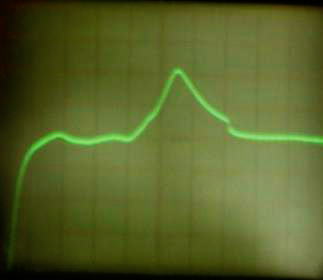

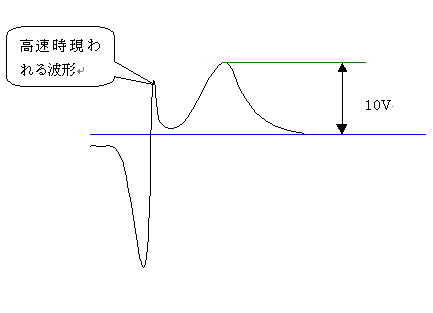

�������̔g�`�̃X�P�b�`

��4000rpm

|

����]��ł́A��1�g�̏I���ɁA���]��ł͂Ȃ������g�`���o�����܂����B

�m�C�Y��������܂���B

���g�̕����̉s���g�`�́A�t�H�g�J�v���[�Ő��������P�O�O�I�[���̃C���s�[�_���X�ɑ��ĕ����͊J���[�ɂȂ��Ă��邽�߁A���̂悤�Ȕg�`�ɂȂ�܂��B

�������A���̉�H�ł́@�����̑��g�͎g�p���Ă��܂���B

�@

�NjL

2008/01/20

�ŋ߁A�������Ɍ���Ă����g�`���o�Ă��܂���B

�m�C�Y���e�ʐ������@�������Ă��邩���m��܂���B

2008/03/09

�s�b�N�A�b�v��2�{�̐��Ԃ�500�I�[���̒�R�������

�m�C�Y���ǂ��Ȃ�@���g�@���g�Ԃ́@�E�F�[�u�͂Ȃ��Ȃ�܂������A���g�@���g�Ԃ̓d����������܂��̂ŁA�g�`�i�p�ɉe���ł����ł��B

�܂����̉�H�̓t�H�g�J�v���[���g�p���Ă���̂Ł@1.8V�ȓ��́@�n�C�C���s�[�_���X�ɂ��I�V���ŕ\�����m�C�Y�́A������Ǝv���܂��B�@

�T�[�r�X�@�}�j���A������́@����ɂ��Ɓ@�i�p�ł͂Ȃ�

�x�p���@�̗p���Ă���l�ł���B

1300rpm BTDC19�x

6000rpm BTDC15.3�x

�x�p�n�߉�]��4000rpm

���̏��ʂ肾�Ɓ@���͂�1K�̒�R��0.1u�����Đϕ���H��t����Ύ����l�Ȓl���ł܂��B

�������@����͕K�v�����Ēx�p�ɂ����̂��@����Ƃ��m�C�Y��œ��ꂽ�R���f���T�̎��萔�̊W�Ł@�����Ȃ��Ă��܂����̂��́@�s���ł��B

�i�p����(�x�p)���u����L

|

�C�O�j�b�V�����R�C���@�P�����̔g�`

���̔g�`�́@�T�C���X�^��ON�������ɓ_�R���f���T�b2����

�T�C���X�^��ʂ��ăA�[�XE�ɗ����@�C�O�j�b�V�����R�C����

�ꎟ����ʂ�����ɓd���������B

���Ɉꎟ���R�C������A�[�XE��ʂ��ă_�C�I�[�h�c�P

D2�����

�_�R���f���T�b2�����ɓd�������݂ɗ���āA

�𗬔g�`����������B

�����ē��Ł@�����ɂȂ�ΉԂ�������B�@

|

- A �@���d�g�`�����܂ł̎���

- B �@���d�J�n�̏��߂́@�P�T�C�N��

- C�@ ���d�g�`�s�[�N�d��

- D�@ �Q�T�C�N���ڂ̃s�[�N�d��

�����܂ł̎���(A)�@200us 5�T�C�N��

�C�O�j�b�V�����R�C���@�ꎟ���R�C���ԓd��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@C�d�� �@�@D�d��

�@�@1500rpm �@�@�@200V�@�@�@ 100V

�@�@3000rpm �@�@�@300V

�@150V

�@�@5000rpm �@�@�@200V

�@100V

�@�@7000rpm �@�@�@150V �@�@75V

�@

�@��]���グ�Ă����Ɓ@��L�̗l�ɕω����܂��B

�@�����܂ł̎���(A)�@200us 5�T�C�N���͕ω��Ȃ��B |

�F�l����̐��@�ł��@�i�f���ɃJ�L�R���ꂽ���̂��܂Ƃ߂����̂ł��B�j

2007.9.3�@HP�����J���Ė�P�����@���߂Ă̐������܂����B

��������̃C���v���b�V�����@�@

���}�n�@�q�c�S�O�O�p�ɐ��삵�܂����B

�@�������[�[�H�H�H�I�I�I���Ǝv���قǂɁA�������Ȃ��G���W���|����܂����I�I�i���j

�т����肵���Ȃ��[�����[�I��ނ��o���Ȃ̂ŁA�܂������Ă͂��܂��u���b�s���O���������ł͖�薳�������オ��܂��B

���s���Ă݂ĂQ�O�O�O��]�ł̃M�N�V���N������

�q�c�S�O�O���ᑬ�`���[�W�R�C���@�����`���[�W�R�C������@�����`���[�W�R�C�������g�p���Ȃ������B

������ᑬ�`���[�W�R�C������̔z�����]�Ă����̂ŃR���f���T�ƃ_�C�I�[�h��lj����Ēᑬ�`���[�W�R�C������̕������ɂ��A�T�C���X�^�Ɍq���Ă݂܂���

�����ł��B���喳���ł��B�����ł��H�H

���}�n�@�q�c�S�O�O�p�ύX��H�͂�����

�Q�O�O�O��]�̃M�N�V���N�������A�m�[�}���b�c�h�����t�B�[�����O�Ɋ��܂ł��i���j

�M���Ŏ~�܂�ƁA�A�C�h�����O�����肵�Ă��܂��B���������]�������Ĉ��肵�Ă���B

���ׂ̍������C���ǂ�����������ƃO�[���ƐL�т�B

������Ə���������ł��m���ɑS�̂����サ�Ă��܂��B

�Q�O�O�O��]����ł��g���N���o�n�߃A�N�Z���ɉ�]���t���Ă���̂ɂ͊������܂����i�j

����̐����͊Ǘ��l�l�̉�H���\���Ȕėp�������邱�Ƃ������Ă��܂�

�킸�������Ԃ̊Ԃɂ����܂ł̌��ʂ��o����Ƃ͎v���܂���ł����B

�T�C���X�^�̔��M�̌��ł����A���M�����ɏ��P���Ԃقnj��C�ɑ����Ċm�F�����Ƃ���A�܂������M���Ȃ��Ă��܂���ł����B

�b�P�A�b�Q�̃R���f���T�A�O�[�q���M�����[�^�[���ꂼ��w�ŐG���Ă��܂��������v�ł��B

���̂b�c�h�łQ���ԂŖ�U�O�Okm�i�����A�����̎R�A��ʓ��j���薳�������Ă���܂����B

���̌�̃C���v���b�V�����������Ă����܂��̂ŁA�������l�����Ăb�c�h�Ƀ`�������W���Ă��������B

�q�c�ɂƂ��āA�ǂ�ȃp�[�c�������͂ł��B

���q�����ď��Ă�����A�G���W���̕����w�^�������ɂȂ��Ă��܂����i�j

��]�㏸�������Ȃ��ăp���[���o�镪�A�G���W���ւ̕��S���傫���Ȃ�܂��B

�}���ȃ����e�i���X�Ɗ�{�I�ȃZ�b�e�B���O���o���Ă��Ȃ��ƏĂ��t���͕K�����Ɓi���j

�܂��A�O�̂��߂Q�X�g�I�C���͍����ȕ����B

�O��u���[�L�͊m���ɍ쓮����悤�ɁB�������ǂ��Ȃ�X�s�[�h���オ��̂ŁA�u���[�L�̌������Â��Ǝ��̂Ɍq����܂��B

���x�}�����u�������̋C�����̒��ɑg�ݍ��ނ��Ɓi���j

�R���f���T���@���낢��ς��Ď������܂����B

�Q.�QuF�ł��\���ł����i�P.�OuF�ł����ʂɑ���邵�j�R.�P�S���e�ł� ����Ƀg���N�������Ȃ��ăG���C���ƂɂȂ��Ă܂��i�j

�^�R���[�^�[�̐j�̏オ������m�[�}���ł͗L�蓾�Ȃ����������܂����i�j

�����ǁA���̕��N�����N�ɕ��S���|�����Ă���̂��Ǝv���ƁA���̕ӂł�߂Ă����������C�C�̂��ȁH�Ǝv���܂��B

���}�n�Q�T�C�N���o�C�N��RD SURVIVE�@���������HP�͂�����

|

H����́@�C���v���b�V����

���}�n�@�q�c�Q�T�O�p�ɐ��삵�܂����B

�g�s�|�q�������������^�b�p�[�ɂ߂Ďԑ̂ɂȂ��ŃG���W���������Ă݂�ƁA������O�̂悤�ɂ������肩����܂��B

�����Ă݂�ƁB�B�B�ᑬ���炵������g���N���o�āA���̂܂܂����������Ő����������Ă����܂��B

�����Ԃ̂q�c�Q�T�O�͂قƂ�ǃm�[�}���Ȃ̂ł����A�ᑬ�����܂����������̂łނ�����₷���Ȃ��Ă����ۂł����B

�听���ł��I

�m�[�}���Ƃ̃p���[�̈Ⴂ�ɂт�����ł����A�Ȃɂ��d�q�H�쏉�S�҂̎������������H�ő����Ă��܂������Ƃɂт�����ł��I

�ȈՌ^�i�p�}����H��ւ��X�C�b�`�t����t���Ă݂܂����B

�k�d�c���R�t���ăX�C�b�`��t���āA�n�m�A�n�e�e�A�n�m�Ȃ̂ŁA���܂����n�m�͂Ƃ肠�����k�d�c�P�ڂɕt���܂����B

�ԑ̂ɂȂ��ŃG���W���n���I���������������B

�܂��͂k�d�c�R�ő���o���Ă݂܂����B

�G���W���̂�����͈��������ŁA������ƃA�N�Z����������Ȃ��Ƃ�����Ȃ��A

�v�����قǒᑬ�������Ȃ��Ă��Ȃ��悤�����A����������͌����ɂQ�i���P�b�g�I

�̊��I�ɂ͂ނ��낱�����̕��������̂ł́H�Ɗ����Ă��܂��B

���ɂk�d�c�P�B

�G���W���̂�����͂�����ƈ������Ȃ��Ƃ��������B

�����Ă݂�ƁB�B�B���`��A�悭�킩��Ȃ��Ȃ��Ă����B

�ǂ��炩�Ƃ����ƃ��P�b�g�ɋ߂��������Ǝv���̂ł����A��肷���Ă����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�Ō�Ƀm�[�}���b�c�h�B

���`�A����ς�m�[�}���ɂ���ƑS�̓I�Ƀg���N����������Ɣ����悤�ȁc

|

RZ�@�ɏ���Ă���@K����́@�C���v���b�V����

�f���炵���b�c�h�ł��ˁE�E���b�`�����ꍞ��ł��܂��܂����B

�R���f���T�@�O�D�S�VuF�ƂQ�D�OuF�łQ��ލ��e�X�g���܂����B

�R���f���T�@�O�D�S�VuF�ƂQ�D�OuF�̈Ⴂ�ł����u��������I�ӌ��ł��v

�Q�D�OuF�̕����@�ᑬ���S�R�ǂ��ł��ˁE�E�����q�y���@�U���u�g�b�v�v

�P�T�O�O��]�Ŕ��i�\�ł��u�O�D�S�VuF�v���f�R�ǂ��ł���

�p���[�o���h���T�O�O�O����m���ɗ��܂��E�E�E�E�u�O�D�S�VuF�����܂����@������ǂ��ł��v�@�@�R�O�O�O��]����������p���[�o���h������������ł��B�@�u�m�[�}������Ηǂ��ł��ˁE�E���ɂ͖߂�܂���v

�uRZ���X�N�[�^�[�ɂȂ��Ă��܂����ȁH�H�v

���̂b�c�h���@�S�����ɗL������@�q�y����������������L���������H�E�E�E�E

���s�e�X�g�@�X�s�[�h�I�[�o�[�e�X�g�͏o���܂��E�E�E

�Ȃ�@�P���łT�O�O�O��]����X�T�O�O��]��p�Ł@�R�O���ԑ��s���Ă݂܂����@�����x�v���W�T�x�O��ň��肵�Ă��܂����@�@�����@�R�C���̉��x���O�C���x��葽���������x�Œ��q�ǂ��ł�����CDI�����݂ł�

�v���O�͋C�����@�ϐF���ȁE�E�E���b�`�����q�����ł��B

�u���W�G�^�[�̑O�ɑ����ڒ��肵�āv

���̂q�y�͂قڃm�[�}���ł��@�@�s�X�g���ɏ������H���Ă��邮�炢�B

�g�p�ړI�́@���c�[�����C���ł����E�E�E�E�u�����͂قڂ��܂���v

CDI �̃T�C�Y�́u�O�D�S�VuF�łV�p�S�p�Q�D�T�p�ō��܂����@�Q�D�OuF�ł��@����Ȃɑ傫���͗L��܂���B

|

�Z���[�i�QLN�j�@�ɏ���Ă���@S����̕�

�莝���̃Z���[�́A�ǂ����CDI�̃p���N�炵��

�Ƃ肠�����A�I���W�i��HT-ROCKET��H�őg���

��������G���W����������܂����B

�i���\��������ł��˂��I

�����A����]��H�����܂���B

�i�����Ă���悤�ł��B���܂��Ƀ^�R���[�^

���Ȃ��̂ŁA����]����`�Ƃ������ł��Ȃ��̂��c�O�j

����Ƃ��A�S�T�C�N��������@����CDI�Ɓ@�}�b�`���Ȃ��̂��ȁE�E�E

�ƌ������Ł@�i�p����t���@�f�W�^��CDI����Ɂ@���퐬�����܂����B

�ڂ����́@������ |

RZ250�@�ɏ���Ă���@T����́@�C���v���b�V����

��S�O�O�L���̓��A��c�[�����O�ł������A�m�[�g���u���ŋA���Ă��܂����B

�҂����킹�ꏊ�������C���^�[����T���ʂ̃T�[�r�X�G���A�������̂ŁA�ꑫ�����s���v���O�`�F�b�N�����Ƃ���A����܂ł̓J�[�{�����t�����������d�ɂ��Y��ɏĂ��A�قƂ�ǃJ�[�{�����Ă���Ă��܂����B

�܂��A�ŋߋC�����オ���Ă����̂ŁA�����悪�����Z���悤�Ȋ����Ńo���o���ƃJ�u���C���������̂��p���p���Ƃ������C�ȉ��ɕς���Ă��܂����B

���̂q�y�͂Q�X�g�A�`�����o�[�t���Ȃ̂ŁA���܂ł͍����̂U���P�O�O�`�P�P�O�L�����q�ł͎������Ă��āA���̂��тɂQ�����炢�V�t�g�_�E�������đ��x�ɏ悹��Ƃ������G���W���ł������A�Ȃ�Ƃ����x�ێ����ł��A�ނ�݂₽��ȃV�t�g�_�E��������A������̔S�肪�o���悤�Ȋ����ł��B

����]�ł͋z�C�����傫�������ɕς��A�g���N�͂��̂܂܂ŐU�������Ȃ��Ȃ�A�y������ۂ������܂����B

�傫��������̂��A�R�����Ԕ�������Ƀm�[�}���b�c�h�͂U�T�O�O��]����̃p���[�o���h���V�O�O�O��]����ɂȂ��Ă��܂��A�p���[�o���h���T�O�O��]���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�G���W�����̔M�̊W���Ǝv���Ă��܂������A���ꂪ�����Ȃ�A�t�ɂU�T�O�O��]���O���Ă��܂��Ă��A�N�Z�����J���ď����҂��Ă���ΐ����オ���Ă��܂��B

�܂��A���܂ɃM�A�������N�����̂ł����A���܂ł̓M�A�������N�������u�ԂɃ^�R���[�^�[������ƂP�Q�O�O�O��]�ʉ���Ă����̂��P�S�O�O�O��]������Ă��܂����i���j

�R������҂ł��邩�Ǝv�����̂ł����A�S�s���̂قƂ�ǂ����C���f�B���O�������̂ŕς��Ȃ������ł��B�i������̖��I�I�j

�b�c�h�̎d�l�̓R���f���T�[�͂R���@�O.�S�Vu�e�~�Q�̂O.�X�Su�e���q�c�S�O�O�p�ō��܂����B

���̂悤�Ȋ����Ő�D���Ȉ���ł����B

�m�[�}���b�c�h�ً͋}���ׂ̈Ɏ��t�����܂܂ł����A�����m�[�}���ɖ߂��C�͖����ł��B

�����Ŕ�r�I�ɊȒP�ɍ��A�������m�[�}�������m���ɐ��\���ǂ��A���̂Ƃ���f�����b�g�͌�������܂���ł����B

�������������ۂ��ȒP�ł����A�����Ă��������܂��B

|

���삪�m�F���Ă���@�o�C�N�̋@��

�̂��������̂L�ڂ��Ă��܂��B

| ���[�J |

�o�C�N�� |

�`�� |

�G���W�� |

�N�� |

�s�b�N�A�b�v�d�� |

����

��R |

�����R |

���� |

�R���f���T |

�A�h�o�C�X �@�@���@���@�@���z |

| �z���_ |

MTX125R |

. |

����2

�T�C�N�� |

1982 |

�}�j�A���ł�0.7V�ȏ�

|

���� |

100�� |

�ǍD |

1�ʂe |

0.47uF����@1uF��2�Ƃ����ւ�

���ʁ@���₷���������悤�ł��B�S��Ƀp���[������悤�Ȋ����ł��B |

| �z���_ |

XL125R |

MD06���� |

4�T�C�N�� |

. |

0.7�u |

. |

32�� |

�ǍD |

2.2�ʂe |

�ᑬ�ł̃A�N�Z���̃c�L���ƂĂ��ǂ��ł� |

| ���}�n |

���[�h90 |

HF05 |

2�T�C�N�� |

. |

.�d�������܂薳���悤�ȋC�����܂��B |

����. |

100�� |

�ǍD |

1�ʂe. |

�m�[�}���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����ᑬ�̃g���N���o�܂����B

�s�b�N�A�b�v�R�C���̓d�������܂薳���悤�ȋC�����܂��B |

| ���}�n |

�i�n�f��

���� |

�Q�i�`�^�� |

2�T�C�N�� |

. |

. |

�T�O�� |

100�� |

. |

. |

. |

| ���}�n |

�i�n�f |

�S�����^�� |

2�T�C�N�� |

. |

. |

100�� |

. |

. |

. |

. |

| ���}�n |

�W���O�A�v���I |

�SJP7 |

2�T�C�N�� |

. |

���茋��

�m�[�}��CDI���t�����@4500rpm��

56V |

��

��R

�R�P�O�� |

. |

�ǍD |

1�ʂe |

�s�b�N�A�b�v�ɕ���Ƀ_�C�I�[�h�Ɖϒ�R�g�ݍ��킹�����ł��B

�g���N���@�����@�ō���]���̐L�т��A���ɗǂ��Ȃ�@�ő��̓��[�^�[���U��ꂽ����������Ă���悤�ł��B

|

| ���}�n |

�i�n�f�X�O |

. |

2�T�C�N�� |

. |

. |

100�� |

. |

�ǍD |

. |

����͂k�d�c�A����i�T���炢�j�ŏǏ����܂����A����������R���n�����Ȃ킸�D���ʂł��B |

| ���}�n |

�W�O�n |

. |

2�T�C�N�� |

. |

.. |

. |

. |

�s�� |

. |

�s�b�N�A�b�v����肭�����Ȃ��B |

| ���}�n |

TZR50 |

. |

2�T�C�N�� |

. |

. |

. |

. |

�s�� |

. |

�f�W�^���̂��� |

| �X�Y�L |

RG250

�K���} |

. |

����2

�T�C�N�� |

. |

. |

100�� |

100�� |

�ǍD |

C1������C2��

2.2��F |

�ΐ����_�C�I�[�h�̃J�\�[�h�Ɍq���ŃA�[�X�ɗ��Ƃ��Ă�

���[�J�}�j�A���ʂ� |

| �z���_ |

�X�y�C�V�[�P�Q�T |

�i�e�O�R |

����

4�T�C�N�� |

. |

. |

. |

. |

�ǍD |

�O�D�S�V�� |

.���M�����[�^�i�G�L�T�C�^�R�C���j����ꂽ�̂ŁA�[�d�p�̃��M�����[�^�i�O���𗬁j����d�������o���A�K���ȃg�����X�P�O�O�u�|�U�u�P�`���x���炢���������̂ŁA����ɐڑ�������v���O�ɉΉԂ���̂ŁA�����Q�O�����قlj����ɑ���܂����B

|

| ���}�n |

�q�c�Q�T�O |

. |

2�T�C�N�� |

. |

. |

���� |

100�� |

�ǍD |

. |

��H�q�c�S�O�O�p�@�@�C���v���b�V�����w |

| ���}�n |

RD400 |

. |

2�T�C�N�� |

. |

. |

���� |

100�� |

�ǍD |

2.2�ʂe |

��H�q�c�S�O�O�p�@�@�C���v���b�V�����w |

| ���}�n |

�qZ�Q�T�O |

. |

2�T�C�N�� |

. |

. |

���� |

100�� |

�ǍD |

1�ʂe |

�C���v���b�V�����w |

|

|

|

|

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

| ���}�n |

RZ250R |

. |

����2

�T�C�N�� |

. |

. |

����. |

100�� |

�ǍD |

1�ʂe |

http://www.cafe-costa.com/rz.html

http://www.cafe-costa.com/userfiles/image/rz/cdi.jpg

|

| �z���_ |

NS50F |

. |

����2

�T�C�N�� |

1989 |

. |

���� |

100�� |

�ǍD |

. |

�s�b�N�A�b�v�ƃt�H�g�J�v���̊Ԃ̒�R�͑傫�߂ɂ����ق���������������܂���B

�������Ɠ_�Ύ��������������悤�ł����B

|

| ���}�n |

�qZ�Q�T�O |

. |

����2�T�C�N�� |

. |

. |

���� |

100�� |

�ǍD |

2.2�ʂe |

�R���f���T�@0.47uF���@2.2uF�̕����ǂ��@

��H�q�c�S�O�O�p�@�@�C���v���b�V�����w |

| �z���_ |

�X�[�p

�J�u90 |

�g�`�O�Q�|�Q�T�O�O |

���4�T�C�N�� |

2001 |

. |

.���� |

100�� |

�ǍD |

�P�D�T�ʂe |

�m�[�}���ɔ�ׂčō���]���͕ω��L��܂���

�m�[�}�������ǂ������ł� |

| �z���_ |

�m�r�q�T�O |

. |

����2

�T�C�N�� |

. |

. |

. |

. |

�ǍD |

2.2�ʂe |

. |

�@�@�@�@*�@�����R�@�@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R������R �W���ł͖���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R�����Ɓ@�C���s�[�_���X����������g�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���g���ɓd���~�����邽�߁A�m�C�Y�ጸ�ɂȂ���B

�@�@�@�@

�@�@�@�@*�@�����R�@�@�s�b�N�A�b�v�Ɓ@�t�H�g�J�v���ԂɁ@����ɓ����Ă����R�@�W���ł�100��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�傫������Ɓ@�n������ɂȂ�B

|

�ύX�@�C��

2008�N2������CDI��H�́@C1 C2�̃R���f���T���@0.47uF����@1uF��2�Ƃ����ւ�

���ʁ@���₷���������悤�ł��B�S��Ƀp���[������悤�Ȋ����ł��B

������̕��������߂����m��܂���B

�ŐV���

2009/09/14

�_�Ύ���������]�ŗ����ꍇ�@�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R�����B

��R�����Ȃ��ꍇ�@�m�C�Y�������_�^�C�~���O�������B

�s�b�N�A�b�v�ɕ���ɒ�R�����Ɓ@�C���s�[�_���X����������g�@���g���ɓd���~�����邽�߁A�m�C�Y�ጸ�ɂȂ���B

�G���W���_�ΐ���ɂ�����_�Γ��������シ�邽�߂ɂ́A�C�O�j�b�V�����R�C���̈ꎟ�C���_�N�^���X��傫�����ĉΉԂ̎������Ԃ�����Ȃǂ̕��@������Bhttp://www.patentjp.com/08/O/O100163/DA10016.html ���

|

����������ǂ��_�@�K�b�e���̂����Ȃ��_ ��肭�����Ȃ��@�ȂǗL��܂�����E�E�E�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�f���� �܂� �܂�

�܂��ŐV���@������Ă��܂��̂ŁA�@���삳���ꍇ�́@�K�������������B

�����x�����߂Ă��������Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�ǂ�ǂ�@��������ł��������B

|

�@����CDI�삵�ā@�������ʂȂǂ����J���ĉ������Ă���T�C�g �@����CDI�삵�ā@�������ʂȂǂ����J���ĉ������Ă���T�C�g

���ӎ��� ���ӎ���

���d�ɒ��ӂ��Ă��������B

�X�p�[�N�v���O�̕��d�Ŋ��d����ƁA���ɂ�����邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���ꂮ����A�X�p�[�N�u���N�J�ɐG�ꂽ�܂܁A�G���W�����|������A�L�b�N�X�^�[�^�܂Ȃ��ł��������B

�R���f���T�ɂ��@�d�C���~�����Ă��܂��̂ŁA�ʓd��@�d�C����Ă��Ă��A���d���邱�Ƃ��@����܂��̂ŁA�@�R���f���T����d��������ɐG������A���d�̊댯�͂���܂���B

�R���f���T����d���@�́A�R���f���T�̗��ɂ��@�V���[�g�������OK�ł��B

|

�Ɛ�

���ȐӔC�ł��肢���܂��B

���̎������ʂł��̂ŁA�S�Ăɂ�������肭�����ۏ������̂ł͂���܂���B

�ԈႢ�����邩������܂���B

���̏��Ɋ�Â��Ĕ���������Ȃ鑹�Q�ɂ��Ă��A

�����́A��ؐӔC�����˂܂��B

���쌠

�����N�͎��R�ł���

HP ��H�Ȃǂ̒��쌠�͕������Ă��܂���B

�l�Ł@���삵�ā@�y���ޕ��Ɋւ��Ắ@����K�v�Ƃ��܂��@�����������Ɗ������ł��B

�c�ƂȂǂŗ��p�����ꍇ�́@�A�����肢���܂��B

|

���̃z�[���y�[�W�� �ւ��邲�ӌ���

�����������������B

�摜��Up�@Load �o���܂��B

�f �� ���@

|

|

�^�C�����[�ɍX�V���Ă��܂��B�����X�V������A

�ق����炩�����L��܂��B

�C�܂���J���X���J�����ׁ̈@

���������ŕs�e�Ɂ@�����Ă���܂��B

����������Ό��Ă��������B |

�@�@By Hajime tanaka

|